✦ 1. Jeritan Hening Sang Ruangan

Udara sore hari di ruang guru terasa dingin—bukan karena pendingin udara yang berembus, melainkan karena kebisuan yang menggigit.

Nama saya Arya, seorang pengajar yang jiwanya terkoyak dalam pusaran dilema zaman. Di luar, riuh tawa dan teriakan Generasi Z membentur dinding sekolah; tembok itu seolah tak bertelinga, enggan mendengarkan. Mereka—para pemilik masa depan—namun tingkah lakunya kerap melampaui batas kewajaran, membuat nurani mendidih.

Pena di genggaman tanganku terasa berat, seperti memikul beban seluruh sistem edukasi. Jantungku berdentum perlahan, irama keputusasaan yang sunyi. Membimbing atau mengabaikan, dua jurang menganga yang harus kutapaki setiap fajar menyingsing. Generasi ini, yang jemarinya lebih lincah menari di atas layar gawai daripada membalik halaman buku, telah membuatku—dan mungkin banyak rekan seprofesi—menjadi sebatas penonton.

“Kepala sekolah bilang, kita harus fleksibel dengan pendekatan Gen Z,”

bisik Bu Dewi, guru Matematika, dengan suara yang dipenuhi ampas kelelahan.

Wajahnya ditekuk lesu, matanya yang biasa bersinar kini redup, diselimuti mendung.

Aku hanya membalas dengan dengusan kecil. Fleksibel — kata yang manis di kebijakan, namun sejatinya mantra pemaksa untuk tunduk.

Aturan-aturan antik sekolah kami, yang seharusnya menjadi pilar penegak moral, kini berlutut di hadapan gelombang hak asasi yang diinterpretasikan sesuka hati. Aku terikat rantai birokrasi, tanganku lumpuh, dan suara hatiku tercekat di tenggorokan.

✦ 2. Kemeja Seragam dan Topeng Digital

Kemarin, insiden itu kembali mencabik ketenangan. Di tengah pelajaran Sosiologi, sebuah video viral merebak cepat—bukan perundungan fisik, melainkan lidah tajam seorang murid yang membentak pedagang di pasar, merekamnya dengan angkuh demi konten.

Saat kutegur, tatapan remaja itu menancap tajam, seolah aku hanya rintangan usang di jalannya menuju eksistensi dunia maya.

“Pak, itu cuma gimmick,” ujarnya santai.

“Semua orang juga begitu di media sosial. Bapak ketinggalan zaman.”

Kepalaku pening. Aku tahu, jika kupaksakan norma lama, karierku yang rapuh bisa terancam. Suap nasi di meja keluargaku bergantung pada ketaatanku terhadap sistem yang kabur ini. Aku merasa seperti wayang yang digerakkan tali kebijakan, tanpa ruang untuk menolak.

Sore itu aku menyuruk di pojok ruangan. Kesunyian menjalar, menyumbat setiap pori harapan. Aku bertanya dalam hati:

Apa yang sedang kita bangun di atas puing-puing pendidikan ini?

Masa depan macam apa yang menanti generasi yang menganggap kebenaran adalah viralitas?

✦ 3. Dialog di Pintu Senja

Ketika hendak bangkit, langkahku terhenti oleh suara lembut dari arah pintu.

Bu Dewi berdiri di sana, membawa secangkir teh hangat—uapnya menari-nari malas di udara senja.

“Arya, kamu kenapa lagi?” tanyanya pelan.

Aku menatap cangkir itu sejenak sebelum menjawab,

“Aku merasa seperti penjelajah yang tersesat di samudra tak bertepi, Dewi. Semua kompas penunjuk arah telah ditelan ombak. Kita mendidik, tapi rasanya kita yang lebih banyak dihakimi. Hak anak, hak orang tua, hak masyarakat… di mana letak wibawa pendidik itu sekarang?”

Bu Dewi menarik napas panjang.

“Wibawa telah berubah bentuk, Arya. Ia tak lagi berupa tongkat atau hukuman. Itu ilusi lama yang sudah pudar di mata mereka.

Sekarang, wibawa adalah relevansi.”

Ia menatapku dalam. “Tapi, aku juga lelah, sejujurnya. Ketika hati kecilku berteriak ingin membimbing, suara atasan datang menggema melarang.”

Aku terdiam.

“Aku melihat tingkah mereka di media sosial,” ujarku lirih.

“Mereka bisa menghujat tanpa takut konsekuensi. Kacamata etika mereka telah retak.”

Bu Dewi mendekat, menepuk bahuku perlahan.

“Ini bukan hanya bebanmu, Arya. Ini luka bersama yang kita tanggung. Tapi lihatlah ke sana.”

Ia menunjuk ke arah jendela.

Di halaman, seorang murid laki-laki—yang dikenal sering membuat keributan—terlihat membantu tukang kebun mengangkat pot besar.

Gerakannya canggung, tapi tulus.

“Satu perbuatan kecil, satu kebaikan yang tak terekam kamera,” ucap Bu Dewi lirih.

“Kita tak perlu menyelamatkan seluruh dunia, Arya.

Kita hanya perlu menabur benih kecil yang tulus.

Biarkan harapan itu tumbuh pelan-pelan dari hal-hal yang tak terlihat.”

✦ 4. Asa yang Menyala

Aku tertegun. Pandanganku beralih dari jendela ke wajah Bu Dewi, lalu kembali ke langit sore yang mulai jingga.

Ya, mungkin kegelapan memang tengah menelan cakrawala.

Namun setidaknya, di sudut ruang guru yang sunyi ini, sebuah obor kecil bernama asa masih menyala—meski redup, tapi gigih.

Aku sadar, tugasku bukan melawan arus zaman, melainkan menemukan celah di mana nilai-nilai kebaikan masih bisa tumbuh dan berakar kuat.

Dan mungkin, suatu hari nanti, cahaya kecil itu akan menuntun generasi yang kini gelap oleh layar menjadi manusia yang kembali mengenal nurani.

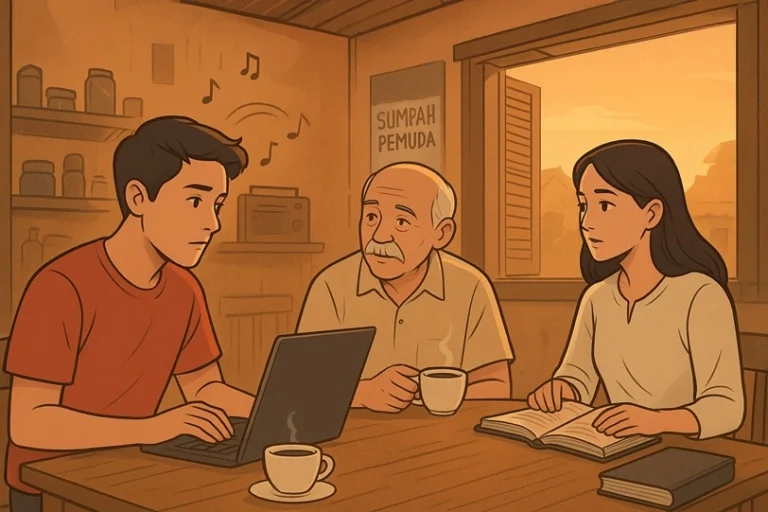

📖 “Asa yang Menyala di Balik Jendela Sunyi”

Sebuah refleksi tentang pergulatan batin seorang guru di tengah derasnya perubahan zaman —

di mana pendidikan tak lagi hanya soal pengetahuan, tetapi perjuangan menjaga cahaya kemanusiaan agar tak padam.

Redaktur/Penyunting Teks: TIM Redaksi Sanrosven

Editor Gambar: TIM Redaksi Sanrosven

#TimMultimedia

#RedaksiSanrosven

#SMASPancaSetyaSintang

#SumpahPemuda

#Lomba_Menulis_Cerpen