Sebutlah Nama Mereka

Karya: Peserta didik Kelas XII SANTA IRENE {Juara 2 Lomba menulis cerpen}

“In memoriam of—”

“Abraham Lincoln?” gumamku lirih. Pandanganku jatuh pada sosok sahabatku, Sarah, yang berambut seputih salju. Ia berdiri di depan nisan itu dengan kepala tertunduk, seolah berbincang dengan masa lalu.

“Ya,” jawabnya pelan. “Seorang pahlawan yang menghapus perbudakan di Amerika. Ia percaya semua manusia setara, tanpa memandang warna kulit.” Matanya berkilat bagai kaca yang memantulkan cahaya keyakinan.

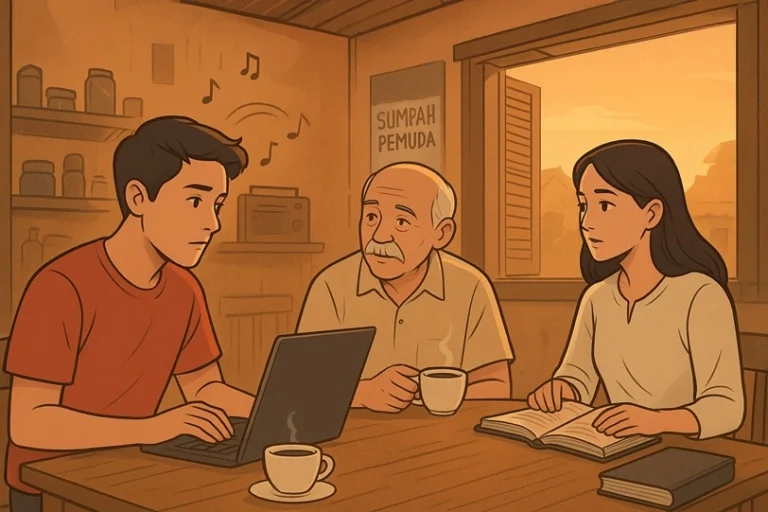

Aku menatapnya cukup lama. Di udara yang menggigit, aku merasa kecil—seperti daun gugur yang jauh dari pohonnya. Oh ya, hari ini tanggal 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda.

“Dwi?” Tepukan di pundakku membuyarkan lamunan. “Kamu punya tokoh yang kamu kagumi juga nggak?”

Sarah selalu begitu—penasaran terhadap isi kepalaku yang jarang bersuara. Aku tersenyum kaku, mencoba menenangkan badai kecil dalam dadaku.

“Belum tahu,” jawabku. “Tapi aku suka Sumpah Pemuda.”

Ia tertawa kecil. “Itu kan peristiwa, bukan orang!”

“Ya, tapi mereka juga pahlawan, kan? Para pemuda yang bersatu dari berbagai daerah, memperjuangkan tanah air bersama-sama.”

Sarah mengangkat alis. “Kayak Lincoln juga berarti?”

Aku mengangguk. “Mereka sama-sama melawan perpecahan. Lincoln melawan perbudakan, para pemuda melawan perbedaan yang memecah bangsa.”

Setelah dari makam, kami mampir ke kafe kecil di sudut kota Boston. Aroma kayu manis dari cinnamon roll memenuhi udara. Dari balik kaca, daun-daun maple beterbangan—merah, oranye, dan cokelat—seperti bendera yang berkibar di langit musim gugur.

“Kamu kangen rumah ya?” tanya Sarah tiba-tiba.

Pertanyaannya membuat dadaku sesak. “Kadang,” jawabku pendek. “Di sini, semuanya cepat. Tapi di rumah… setiap langkah terasa berarti.”

Sarah tersenyum simpul. “Kalau begitu, kenapa kamu nggak pulang?”

Aku terdiam. Bayangan masa lalu menari di benakku—bendera kecil di depan sekolah, suara teman-teman menyanyikan Indonesia Raya, dan kain kebaya yang terasa gatal di kulit. Dulu aku mengeluh. Kini aku merindukannya.

“Karena aku ingin belajar. Tapi aku juga ingin melakukan sesuatu untuk negaraku, meski dari jauh,” ucapku pelan.

Sarah menatapku lama, lalu mengangguk. “Kamu ingin jadi seperti Lincoln?”

Aku tersenyum. “Tidak. Aku ingin jadi seperti mereka—para pemuda yang menyatukan Indonesia. Sebutlah nama mereka, Sarah. Tanpa mereka, aku nggak akan berdiri di sini.”

Malamnya, di kamar asramaku yang sempit, aku menatap kain merah putih kecil yang dijahit Sarah dengan penuh semangat. Benangnya tak rata, tapi setiap jahitan terasa hidup—seperti denyut nadi dari tanah air yang jauh di sana.

“Bendera kecil untuk gadis besar dari negeri tropis,” tulis Sarah di catatan kecil yang ia sisipkan.

Aku menatap kain itu lama. Dalam diam, aku merasa Indonesia memanggil dari balik jendela yang berembun.

Bayangan masa lalu datang: saat aku berdiri di lapangan sekolah dengan suara serak meneriakkan, “Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia!”

Dulu itu hanya seremonial. Kini, setiap katanya terasa sakral—seperti doa yang menembus jarak dan waktu.

Beberapa hari kemudian, kampus mengadakan diskusi internasional tentang Youth and Nationalism. Aku diminta menjadi salah satu pembicara. Tangan dinginku menggenggam bendera kecil pemberian Sarah.

“Nama saya Dwi,” kataku di depan audiens. “Saya berasal dari Indonesia, negeri dengan ratusan bahasa, suku, dan agama. Tapi kami punya satu ikatan: sumpah yang diucapkan oleh para pemuda hampir seabad lalu. Sumpah untuk bersatu.”

Ruangan hening. Aku menatap layar yang menampilkan gambar para pemuda 1928 itu. “Mereka tidak memegang senjata, tapi kata-kata mereka lebih tajam dari baja. Mereka tidak hanya bermimpi, tapi berjanji—pada tanah air dan satu sama lain.”

Suaraku mulai bergetar. “Dan hari ini, saya ingin mengucapkan kembali sumpah itu, bukan hanya sebagai warga Indonesia, tapi sebagai manusia yang percaya: perbedaan bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk bergandeng tangan.”

Tepuk tangan bergema. Aku menatap Sarah di barisan depan—senyum bangganya menyalakan semangatku.

Malam itu, aku menulis surat untuk diriku sendiri:

Dimanapun ilmu menuntun langkahmu, jangan lupakan tanah yang mengajarkan arti berdiri.

Sebutlah nama mereka, para pemuda yang menanam persatuan di bumi pertiwi.

Sebutlah dengan hati, agar semangat itu tetap hidup di dalam diri.

Di luar jendela, salju pertama turun pelan—menyelimuti kota asing itu dengan putih yang damai. Aku menatap bendera kecil di meja belajarku. Warna merahnya tampak hangat di antara dingin salju.

Dan malam itu aku tahu, cinta tanah air bukan sekadar nostalgia. Ia adalah janji yang dijahit dalam setiap tindakan kecil—dan dalam setiap sebutan penuh hormat:

“Sebutlah nama mereka.”

Redaktur/Penyunting Teks: TIM Redaksi Sanrosven

Editor Gambar: TIM Redaksi Sanrosven

#TimMultimedia

#RedaksiSanrosven

#SMASPancaSetyaSintang

#SumpahPemuda

#Lomba_Menulis_Cerpen